COMPANY INFORMATION

Letter to Our Stakeholders

前中期経営計画の総括とグローバル経済の変化

私は2020年の社長就任以来、頭に浮かんだことを書き入れる手帳をいつも持ち歩いています。経営や社会の動き、身の回りの出来事、そして理想とする未来像。その時の気づきや思考、感情を率直に書いた手帳を折に触れて見返すことで、過去の自らの考えを整理し現在地を確かめています。

今年度、当社グループは新たに「中期経営計画 2030」(以下、新中計)をスタートさせました。そうしたタイミングで手帳を開いて思うのは、言葉こそ違いますが、新中計で描かれた内容を社長就任当初から考えていたのだということです。後述する「広域渋谷圏戦略の推進」「GXビジネスモデルの確立」「グローカルビジネスの拡大」という新中計における3つの重点テーマは、かねてからその重要性を感じていた、グループの総合力を高める大きな柱です。当社は12年前の設立時に、「変わらぬ想いで、変えていく。」というメッセージの企業広告を展開しました。社長就任からの5年間、1兆円規模の売上を安定して維持することができているのは、メッセージに込めた想いを大切に前進してきた結果なのだと受け止めています。

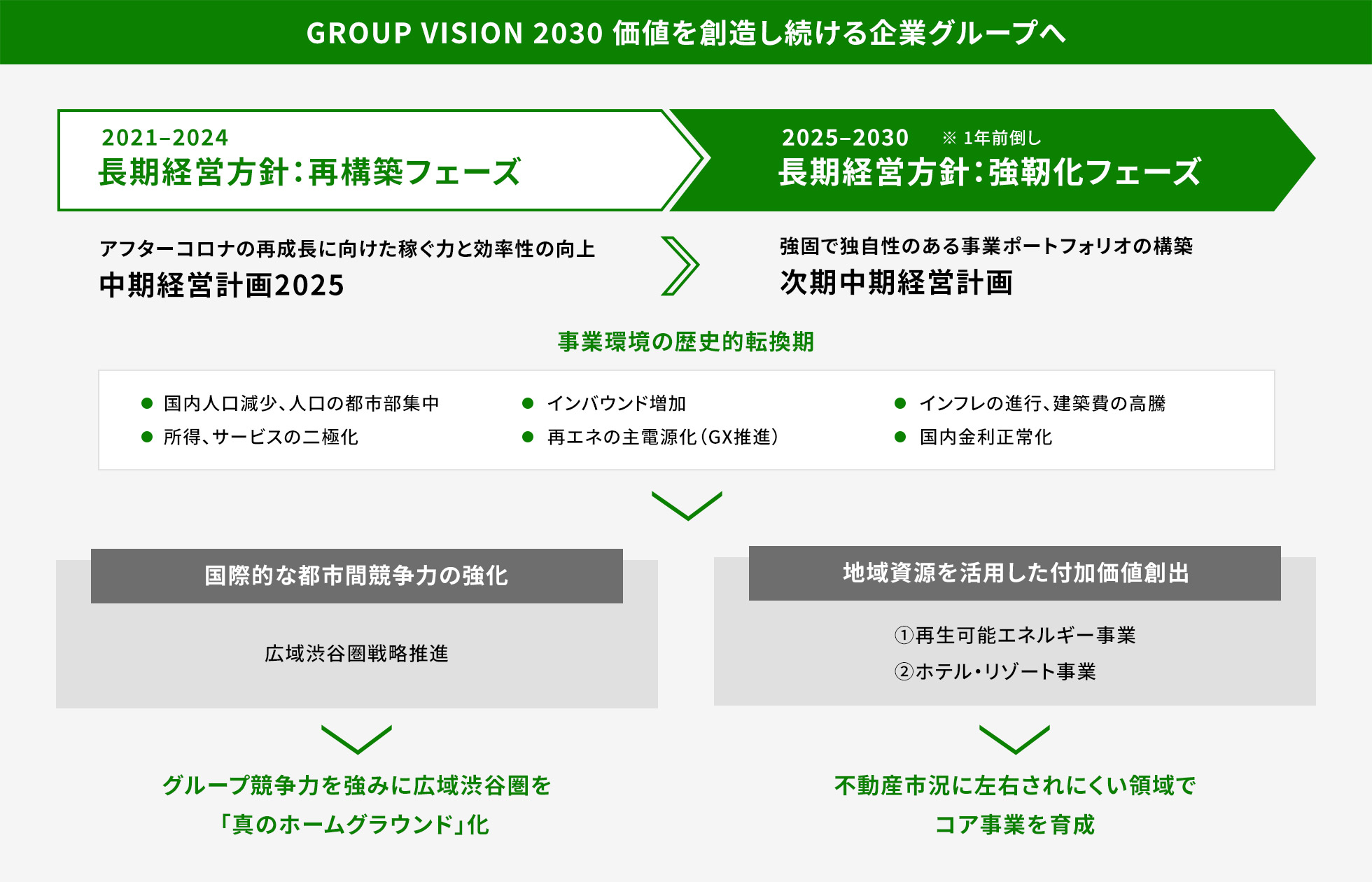

新中計は、2021年に策定した10か年の長期ビジョン「GROUP VISION 2030」と長期経営方針に基づくものです。これらは、不確実性の高い時代におけるグループ全体の羅針盤です。「誰もが自分らしく、いきいきと輝ける未来の実現」をめざし、私たちはグループスローガンに「WE ARE GREEN」を掲げ、2030年に向けたバックキャスト発想で、グループの変革に取り組んできました。長期経営方針では、前半期を「再構築フェーズ」、後半期を「強靭化フェーズ」と定め、今年度から強靭化フェーズとして新中計を始動させました。

新中計についてお伝えする前に、まずは前中期経営計画(以下、前中計)の位置づけと成果についてご説明します。前中計の再構築フェーズにおいては、高い利益成長と効率性の向上をめざした抜本的な事業構造改⾰を推進。アフターコロナの再成長に向け、グループ内での相乗効果を企図した定量評価と定性評価の2軸で、事業ポートフォリオおよび資産の再構築を行ってきました。

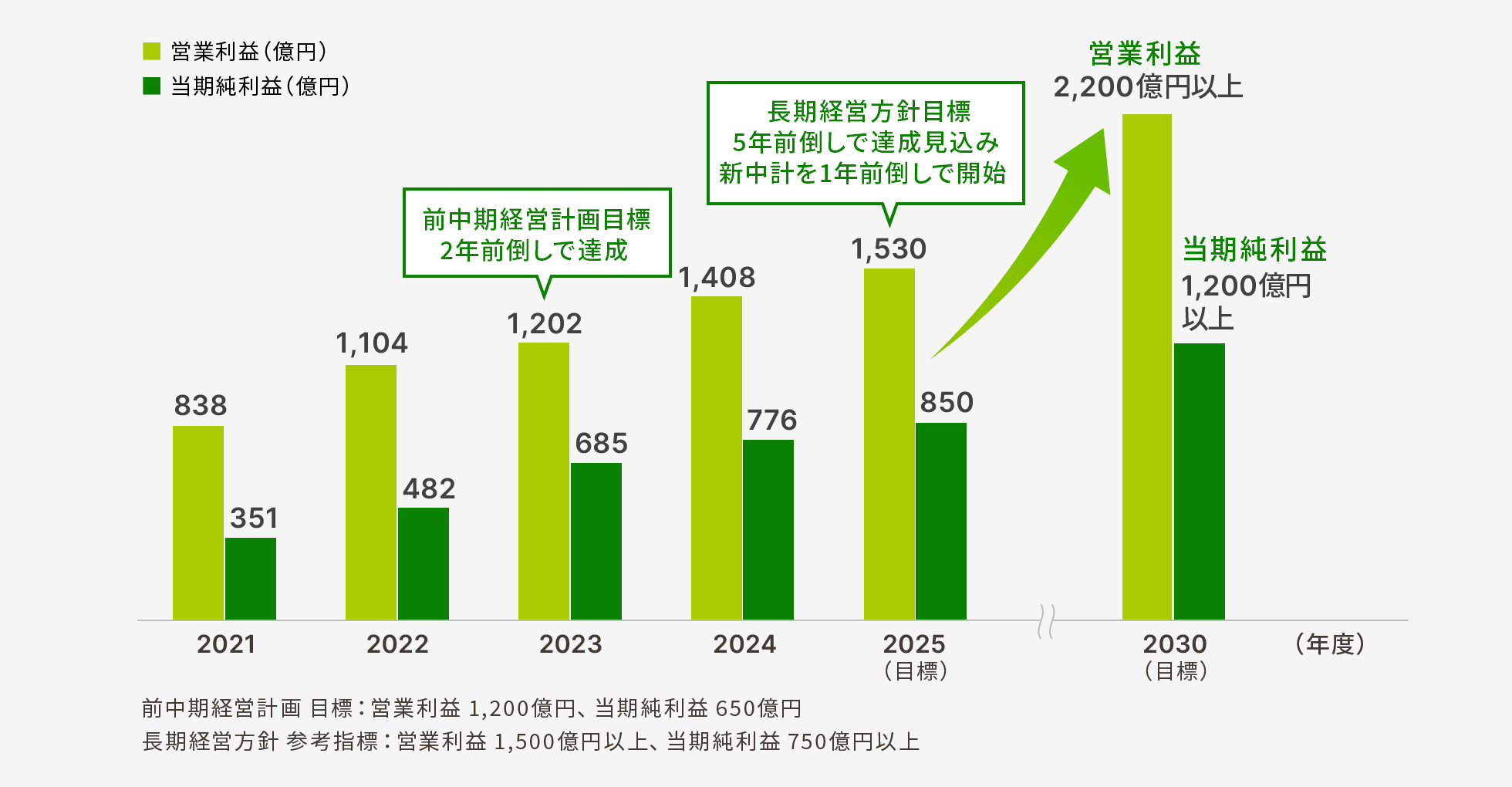

その結果、前中計における財務目標を2年前倒しで達成。昨年度は売上高1兆1,503億円、営業利益1,408億円、経常利益1,292億円、当期純利益776億円となり、過去最高益を更新しました。こうした順調な業績を踏まえて、当初予定よりも1年前倒して強靭化フェーズへの移行を決めました。

ただし、好調の大きな要因は事業環境の追い風であり、業績を伸ばしているのは同業他社も同じ。現状に甘んじる考えは一切ありません。世界を見渡せば、米国・トランプ政権の関税政策をはじめ、日本経済への影響が懸念されるさまざまな変化が生じています。国内においては、労働力不足や資材価格の高騰、物流問題など多くの課題があり、協力会社やサプライヤーとの関係を強化していく必要があります。

こうした不確実な時代だからこそ、国内外の動向を注視しつつも、一時的な環境変化に左右されず、大局観を持ってグループ経営を進めていくことが重要です。新中計期間においては、国内不動産業にとどまらない事業の広がりをつくることで、大きな市況変動にも揺らぐことのない、高い耐久力をもった事業ポートフォリオを構築していきます。

6か年の中期経営計画でグループの事業変革を加速

強靭化フェーズにあたる新中計では、「社会的テーマを捉えたプレミアムな価値の創出」を軸に、強固で独自性のある事業ポートフォリオを構築していきます。その根底には、「グループの幅広い事業領域を『真の強み』に変えていく」という、私が社長就任時から取り組んでいる一貫した狙いがあります。

私が東急不動産に入社して以来、当社グループは、バブル崩壊とリーマンショックという2度の経営危機に瀕しました。この苦い経験を通して、常に危機感を持って経営に臨み、事業の競争優位性を高めることの重要性を痛感しました。過去から得た教訓を踏まえ、未来への確かな方向性を常に示していくことが、社長としての役割です。コロナ禍においては、当時の環境変化に対する危機感を、事業構造改革とDX を一気に推進する好機と捉え、前中計期間におけるグループ改革の原動力に変えました。そして日本は今、30年間続いたデフレからインフレ経済への大きな転換点を迎えています。

インフレの時代は、真に独自性の高い商品・サービスでなければ市場の評価を得られません。コスト削減で利益を維持するというデフレ環境下の発想から脱却したうえで、インフレによるコスト増を上回る利益を生み出す、高いプライシング能力を持つ企業こそが生き残っていきます。

この経済の転換は、創業の精神に「挑戦するDNA」を掲げる当社グループが、本来もつ「攻め」の姿勢を最大限に発揮する好機です。社会的テーマとグループの強みを掛け合わせることで、私たちならではの「プレミアムな価値」の創出へと果敢に挑む。それを通じて、「グループの幅広い事業領域を『真の強み』に変えていく」ことが可能になると考えています。

従業員の多くが金利や物価上昇というインフレを経験していない世代だからこそ、この経済の大転換点をコロナに次ぐ意識改革の機会とし、グループの大きな飛躍につなげていきます。

価値創造を支える独自のビジネスエコシステム

こうした価値創造を支えるのが、豊富な顧客接点と事業創出力によって駆動する、当社グループならではのビジネスエコシステムです。

業界トップクラスの不動産売買仲介事業や、業界屈指のマンション・ビル・施設管理事業、ホテル・リゾート事業や広域渋谷圏・再エネなどの特徴ある事業領域、さらには不動産投融資パートナーやグローバルプレーヤーとのリレーションなど、グループ内には多彩な顧客接点があります。このような顧客接点から生まれる圧倒的な情報量と、多彩なメニューを組み立てて提案・計画・企画する独自の事業創出力が、当社グループの強みの源泉です。

このエコシステムをいっそう深化させていくためには、財務資本と人財・組織風土、そしてガバナンスという経営基盤の強化が不可欠です。経営の公平性・透明性が確保され、迅速かつ果断な意思決定が行える、実効性の高いガバナンス体制のもと、健全な財務資本の確保と、挑戦を後押しする人財・組織風土の醸成を一体的に進めていきます。

各事業の競争優位性を確立し、企業価値向上を実現する

新中計における事業ポートフォリオマネジメントでは、都市開発、戦略投資、管理運営、不動産流通というそれぞれの事業間の相乗効果によって高い成長性を実現するとともに、特性の異なるマーケットの捕捉と安定利益の拡大で、市況変動への耐久性を高めることをめざしています。それを形にするうえでは、再生可能エネルギー事業や、地域におけるエリアマネジメントなど、国内不動産マーケットに左右されにくい領域でプレゼンスを高めることが肝要です。

新中計に基づく取り組みを通じて、2030年度には営業利益2,200億円以上、当期純利益1,200億円以上の達成を目標としていますが、こうした業績をいかに企業価値向上へとつなげるのかが、重要な課題です。従前からのPBR1倍割れは、その結びつきが十分ではなかったことの表れだと受け止めています。ROEとPERを要素分解し、それらに紐づく取り組み内容やKPIを管理することで、引き続きPBR向上を図ります。

ROEについては、2030年度の目標を10%以上に設定し、7~8%と認識している株主資本コストを上回る水準で継続達成していきます。資産活用型ビジネスにおいてはROAを、人財活躍型ビジネスにおいては営業利益率をKPIとし、このあとお伝えする3つの重点テーマを通じて、その水準を引き上げていきます。着実な自己資本の積み上げによって財務レバレッジを低減させながらも、効率性を重視した投資の実行や、事業ポートフォリオマネジメントによる経営管理により、ROE向上を実現します。PERの向上に向けては、マーケット変動リスクへの耐久性向上と各事業の競争優位性の確立、非財務戦略と事業戦略の連動によって、株主資本コスト低減および期待成長率向上を図ります。加えて、新中計において初めて目標に設定したEPS平均成長率は、年率8%をめざします。今後も持続的な利益成長には強くこだわっていきます。

株主還元に関しては、再構築フェーズにおける事業構造改革で「稼ぐ力」が確実に高まったことなどを踏まえ、配当性向35%以上に引き上げました。同時に、より配当の安定性を明確に示していくために累進配当を導入し、成長投資の継続による持続的な利益成長と、EPS成長に伴う増配を引き続きめざします。

3つの社会的テーマを捉えた事業戦略

新中計では、さまざまな社会的テーマのなかでも、特に当社グループの強みが活かすことができ、2030年度以降も継続した取り組みが求められる分野として、「国際的な都市間競争力強化」「GXの実現」「観光立国/地方創生」を設定しました。そして、それぞれに基づく重点テーマとして、「広域渋谷圏戦略の推進」「GXビジネスモデルの確立」「グローカルビジネスの拡大」の3つを定めています。重点テーマごとに300~400億円規模、合計で約1,000億円の利益創出をめざしています。

重点テーマ① 広域渋谷圏戦略の推進:ディープテックやエンタテイメントの力で東京の国際競争力強化を牽引する都市に

グローバル化した社会において、日本経済を発展させるためには、首都・東京の国際的な存在感を高めることが不可欠です。アジア各国の主要都市が力をつけてきたなか、東京は地方都市を含む日本全体の経済成長を牽引する中央都市として、活力や魅力を強化していくことが必要であり、産業の活性化や環境対応、防災レジリエンス強化など、日本社会が抱える課題解決の先行事例を、東京から示していきたいと考えています。

東京の国際競争力を高める要所として、一般的にビジネスや金融の拠点となるオフィスエリアや、大規模な集客施設を持つ場所が挙げられます。そうしたなかでも、特に際立った個性を持つ街が渋谷です。IT企業をはじめとするスタートアップが集積するビジネス街であると同時に、個性豊かなコンテンツと人が織りなす渋谷カルチャーで、高い発信力を誇る都市観光エリアでもある。この異なる魅力が同居する渋谷は、東京のみならず世界にも類することのない独自の求心力を有しています。

その渋谷をホームグラウンドとするのが、当社グループです。今から70年以上前、中核企業である東急不動産が産声を上げて以来、私たちはこの渋谷に軸足を置き、地元の行政や企業、地域住民などと協力しながら、事業を通した街の発展に尽力してきました。長年をかけて積み重ねた地元との関係性と、エリアに対する深い知見を有する私たちだからこそ、東京の国際競争力を牽引する街をめざすなかで、ともに成長していくことができる。その確信のもとで展開しているのが、渋谷駅から半径2.5㎞の渋谷、原宿、表参道、代々木、代官山、恵比寿といった独自の文化を持ち、個性豊かな街々が隣り合うエリアの魅力を高める広域渋谷圏戦略です。

現在、「東急プラザ原宿『ハラカド』」「Shibuya Sakura Stage」「代々木公園 BE STAGE」「Forestgate Daikanyama」など、広域渋谷圏戦略における主要なハード整備が一区切りしました。今後は、再構築フェーズにおいてまいた「種」を、次の戦略によって開花させていく段階です。街を訪れる人々の個性を輝かせ、自己実現を促すための舞台装置として、渋谷を機能させていきます。そのために重視するのは3つの観点です。ひとつは、自然発生的に育まれたITビジネス街としての特性を活かし、新たな産業が持続的に生まれるスタートアップエコシステムを構築すること。2つ目は、渋谷ならではのスペクタクルにあふれるコンテンツを展開し、24時間眠らない「エンタテイメントシティSHIBUYA」を実現すること。3つ目は、街の成長の土台となる安心安全の都市基盤を整えていくこと――。東急グループとの連携を図りながら、グループ資源をエリア内に集中投下し、世界に誇るエリアとして、広域渋谷圏を輝かせていきます。

重点テーマ② GXビジネスモデルの確立:再エネ事業のバリューチェーンを活かして

環境を起点とする事業創出の強化へ

環境価値をビジネスに転換するGXは、カーボンニュートラルの実現に向けた国際的な潮流です。日本政府は国全体の再エネ電源比率を、現状の2割台から、2040年までに4~5割に拡大することをめざし、2030年代前半にかけての10年間で150兆円規模の官民投資を目標として掲げるなど、GXにはマーケットとしての大きな可能性が広がっています。そして、国内トップレベルの再生可能エネルギー事業を持ち、エネルギー需給の川上から川下まで事業機会を活かせる当社グループにとって、社会課題の解決と同時に、不動産業を主とする同業他社との大きな差別化が期待できる分野です。

現在、GX市場は再エネ発電にとどまらず、電力の最適制御、カーボンクレジット取引、地域連携型の再エネ普及支援など、さまざまな周辺サービスが成長を見せています。そうしたなか、当社グループも国内最大規模の再エネ発電能力を有するだけではなく、発電施設のオペレーション&マネジメント(O&M)や小売りといった、再エネ事業のバリューチェーン構築を着実に進めています。従来の「発電事業者」から、安心安全で持続可能な再エネ社会の実現に求められる、幅広いサービスを提供する「環境エネルギー事業者」へと変革しているのです。

今後は、インフレ環境下でも柔軟な価格設定が可能となるため、マーケットの拡大が期待されるNon-FITをはじめとするアセット事業と、O&Mや電力小売りなどバリューチェーンを活かしたノンアセット事業をともに強化していきます。また、データセンターや先進的物流施設といった、大きな電力消費が見込まれる施設の開発・運営など、再エネ事業を起点とした新規事業機会の獲得につなげていきます。

デベロッパーとしての強みである地域社会と協調したまちづくりや、再エネ事業のノウハウ。これらの知見と事業推進力を掛け合わせ、再エネの価値を最大化する商品設計は、私たちだからこそ大きく広がります。

バリューチェーンの構築は、事業機会の拡大につながるだけではなく、業務の内製化によるサービス品質の向上とコスト低減が可能となります。再エネ事業の本格的な利益貢献は、2027年度以降になる見込みであり、現在は先行投資期間と位置づけています。時流を確実に捉えながら、グループ内事業との相乗効果を発揮し、他社に模倣困難なビジネスモデルを構築することで、現在約50億円の営業利益を、2030年度までに300億円へと押し上げていきます。

重点テーマ③ グローカルビジネスの拡大:持続的なまちづくりと成長を両立させグローバルニーズを捉えた地域共創を

国際的な事業環境変化を捉え、地域のパートナーと創造する高付加価値のビジネスを、私たちはグローカルビジネスと位置づけ、その拡大を図っています。背景にあるのは少子高齢化という課題であり、特に問題が深刻化する地域において、自立した街をつくっていくためには、文化や自然などの地域特性を、「経済資源」として活用していくことが不可欠だと認識しています。

ポイントとなるのは、観光と産業によるまちづくりへの貢献です。地域において人口減少に伴う産業の衰退が深刻化しています。国はこの状況を受けて、地方創生を掲げた産業まちづくりを進めており、近年はインバウンド需要拡大を捉えた観光立国の推進に力を入れています。そうしたなか、全国各地で地元に根ざし、地域資源をもとにしたビジネスを展開してきた当社グループだからこそ、グローカルビジネスには大きな成果が望めます。

観光立国は、当社が長年にわたりリゾート事業に取り組んできた強みを活かせる分野です。私がリゾートにおいて最終的にめざすのは、一時的な観光客の増加ではなく、地域の産業や文化を活性化させていくことです。約30年前にリゾート事業を担当したころから、その想いは変わらず、むしろ今でこそ、地元と共存共栄するリゾートのあり方が重要になっていると考えています。

「NISEKO HIRAFU GREEN PARK」

たとえば、世界有数のウィンターリゾートである北海道・ニセコでは、世界各国からインバウンドが訪れているなか、冬季の集客にとどまらないオールシーズン型リゾートを形成し、集客を時間・空間の両面で拡張していくことに、官民連携で取り組んでいます。

産業まちづくりについても、サステナブルなまちづくりと自社の成長を両立する考え方は同様です。佐賀県鳥栖市での地域共生型産業団地「サザン鳥栖クロスパーク」の開発などは、単独の施設を設けるだけではなく、それを核とした生活・商業エリアの形成を図るものであり、雇用や消費活動の促進により、エリア一帯の魅力を高めていくことをめざしています。

また、2030年以降も成長が期待できる海外事業においては、海外パートナーとの連携を強め、米国やアジアでの事業を強化していきます。

環境先進ブランドは

収益力を高める環境プレミアムへ

当社グループは、時代のニーズに応えながら事業領域を広げることで、ライフスタイル創造、そして「環境先進」を担う企業集団へと変化を遂げてきました。環境への配慮は黎明期の不動産開発から私たちに根づくものであり、2014年に国内事業者の中でも早期に市場参入した再エネ事業をはじめ、グループの全社方針に掲げた「環境経営」が高く評価されています。

なかでも、当社グループの中核企業である東急不動産は、脱炭素化に向けた再エネ電力活用の国際的なイニシアチブであるRE100において、国内事業会社初となる目標達成の正式認定を受けるなど、さまざまな実績を上げており、環境先進ブランドによって業界内で際立った存在感を発揮しています。

「環境経営」では、環境への貢献をかつてのように事業における余力のなかでビジネスに付加するものではなく、企業が選ばれ続けるための事業活動の前提であると捉え、環境先進の強みが収益に結びつく取り組みを加速させています。たとえば、入居企業の満足度向上につながる環境貢献型のオフィスビルの開発を、まちの防災レジリエンス強化や地域コミュニティ形成によるエリア価値向上につなげること。このように、強みと社会課題を掛け合わせ、環境経営の視点から人々の生活にソリューションを提供することで、お客さまへの高い付加価値創出と、将来にわたる資産価値向上など収益力強化を実現する。そうした当社グループならではの「環境プレミアム」で、社会のサステナビリティ意識に訴えていくことが、このインフレ時代に利益増を果たすドライバーとなります。

当社グループの環境先進の取り組みは、すでに高い外部評価を受けている一方で、消費者の間には環境貢献に価値を見出す意識が浸透しきっていません。その課題を解消していくうえで、私たち自身の発信も十分ではなかったと認識しています。今後は、消費者をはじめとする幅広いステークホルダーへ積極的に情報発信することで、環境価値を経済的な価値とするマーケットを切り拓き、先行者としての地位を確立していきます。

知的資産活用の鍵は生成AI

デジタルと人の協働で変革を促す

「環境経営」と並び、当社グループが全社方針に掲げているのが「DX」です。幅広い顧客接点と事業創造力という強みを最大化し、私たちならではのビジネスエコシステムをいっそう効果的に駆動させていくためには、デジタル活用による情報のナレッジ化が不可欠です。また、当社グループの事業には、人口減少の影響を受けやすい労働集約型のビジネスモデルも多いなかで、企業としての持続可能性を担保する上で、デジタル活用はとりわけ大きな意義を持ちます。

グループ各社に、デジタルを活用する意識と取り組みを浸透させてきたうえで、さらなる事業発展の鍵となるのが生成AIです。当社グループは、幅広い事業領域で収集したお客さま情報や取引先・物件情報などの社内情報、またマーケットデータなどの社外情報を集約した「戦略的データ基盤」を構築しており、そこにAIの積極的な導入を進めています。グループ横断でのデータ活用を加速させ、高い付加価値を持ったサービスを創出することで、「幅広い事業領域を『真の強み』に変える」ことを促しています。

デジタル活用の環境整備へ積極的な投資を行うとともに、それを扱う人財の育成にも力を注いでいます。業務の省人化・効率化により、日常業務から創造的な業務への転換を促進し、お客さまの体験価値を高めていく。その手ごたえが従業員の働きがいとなり、さらなる体験価値の向上へとつながり、新中計で描く競争優位性の獲得に結びつく。こうしたサイクルをよどみなく回転させ続けるなかで、知的資産を活用したビジネスモデル変革を生み出し、新たな収益源を獲得していきます。

体験・地域・環境を通じたプレミアムな価値を創出

新中計において私たちが掲げる「プレミアムな価値」は、これらの取り組みを踏まえて、次のような3つのレイヤーに整理できます。

ひとつは、個人に対する「体験価値」の提供です。広域渋谷圏で、来街者にほかでは味わえない、渋谷ならでは体験と感動を提供する。そのような、それぞれの事業に合ったアプローチで、個人に寄り添った感動をステークホルダーに届けることをめざしています。

2つ目は、社会に対する「地域価値」です。地域の魅力を、そのエリアの豊かさに昇華していくなかで生まれる価値であり、その創出には地元行政をはじめとするパートナーとの連携が不可欠です。地域資源を経済資源として輝かせるためには、その周辺にあるエネルギー事情や物流環境、産業構造などにまで踏み込んで地域と関わる必要があります。そうした、エリアマネジメントの視点をもって全国各地の事業地との接点を深化させることで、エリア価値を向上させていきます。

そして3つ目が、前述した「環境価値」です。自然災害などのリスクが今後も増大していくなかで、人々の生活やライフスタイルに密接に関わる商品・サービスが、環境価値で選ばれる時代は必ずやってきます。常に先を見据えながら、数々の取り組みを行ってきたアドバンテージを活かすことで、これからの世の中に望まれる環境価値を提供できると考えています。

個性が活きるクリエイティブなカルチャーで人財のエネルギーにあふれる組織へ

管理運営・流通をはじめ人財活躍型ビジネスに関わる従業員が約9割を占める当社グループにとって、持続的な成長の源泉は、まさしく人財です。私たちは、グループ約3万人の従業員の知識・スキルや意欲を「人的資本」と捉えて、そこに積極的に投資していくことが、経営基盤の強化において特に重要だと認識しています。

人的資本投資を進めていくうえで、私がめざすのは、当社グループならではの「クリエイティブなカルチャー」の醸成です。私が考える「クリエイティブ」とは、昨日よりも今日、今日よりも明日をより良いものとするために、「創意工夫を続けていくこと」です。当社グループの従業員が取り組む仕事は多岐にわたりますが、誰にも共通して求める姿勢です。

そして、創意工夫を生み出す起点となるのが、一人ひとりの抱く“好き“という想いです。個人の興味関心や、心地よいと思える時間。それらと自らの仕事を重ね合わせ、社会への価値提供を考えることができた時に、人は創意工夫を実行します。私たちが幅広く事業領域を広げてこられたのも、”好き“を形にしようとする従業員が数多く存在し、その想いを尊重する組織風土があったからです。

一人の”好き“が、世界を動かすきっかけになる―――。これは、新中計のステートメントに記された一文であり、私たちがめざす2030年にありたい姿「誰もが自分らしく、いきいきと輝ける未来」に通じる想いです。一人ひとりの異なる価値観を尊ぶ今こそ、人財の多様さが活きるクリエイティブなカルチャーを耕すことで、社会に対する大きなインパクトを生み出せると考えています。

進化を続ける「WE ARE GREEN」で未来社会を、ともに豊かに

当社グループはステークホルダーについて、お客さま、グループ従業員、ビジネスパートナー、地域社会、株主・投資家、そして未来社会という6つで捉え、それぞれに「社会との約束」を明示したうえで、すべてのステークホルダーの満足度の総和こそが企業価値であると定義しています。各ステークホルダーに向け、事業を通じて3つの「プレミアムな価値」を提供し続けた先に、私たちがめざす「誰もが自分らしく、いきいきと輝ける未来」の実現があると考えています。

まちづくりも、組織も、人も、見た目は同じでも、中身は絶えず進化し続けている。そのしなやかさこそが、環境や社会の変化に耐え抜くレジリエンスの根源なのだという世界観をもって、私は経営にあたってきました。新中計の表紙を飾るキービジュアルは、まさにその想いを形にしたものです。

当社グループのさまざまな事業、人財のエネルギーが、まるで細胞のようにせめぎあい、つながることで、新たな変化と創造を繰り返していく。その様子を、グリーンを基調とするなかに描かれた、青、ピンク、黄色といった豊かなグラデーションで表現しています。社会課題が多様化・複雑化した現代においてこそ、多様な人財の力をひとつにしていこうという、グループスローガン「WE ARE GREEN」に込めた想いはそのままに、2030年に向けて、グループの世界観も進化させました。

グループの事業をさらに強固なものとし、プレミアムな価値を創出していくことによって、ステークホルダーの皆さまの期待に応える。12年前の当社設立時に掲げたように、「変わらぬ想いで、変えていく。」ことを胸に刻み、誰もが自分らしく、いきいきと輝ける未来づくりに邁進してまいります。

2025年3月31日終了年度(2025年9月公開)